新闻

-

品质承诺宣誓:流浪泡泡全体员工与加盟商共誓“只做...

2025年8月21日,在武汉汉口喜来登大酒店举行的发布会上,,来自全国的加盟商代表与企业员工共同进行了“品质承诺宣誓”,齐声承诺“肥牛只做原切”,以此表达对品质的长期坚守。 宣誓仪式不仅是形式上的动作,更...

财经

-

上海蓝波湾陶瓷艺术中心开馆暨 景德镇著名国瓷艺术...

2021年5月1日下午3:00,由上海振兴江西促进会、上海蓝波湾陶瓷艺术中心、广东省当代陶瓷美术馆主办的“养真——景德镇著名国瓷艺术家瓷艺精品(上海)邀请展”在上海蓝波湾陶瓷艺术中心隆重开幕,展览将持续至5月15日...

民生

-

上海顾村大居建设基本恢复节奏,年内还有40余幅保...

上海百余项重大工程陆续复工,民生工程进展如何?4月9日,记者走访宝山区顾村大居拓展区新顾城BSPO-0104单元0401-04地块看到,两百余名建筑工人正在作业,施工现场基本恢复正常建设节奏。15栋15层高层住宅已出现...

工博会大奖折射“中国制造”新高度

发布时间:2020/09/16 科技 浏览:614

今年工博会组委会共受理434件参评展品,比去年增加118件,创历年新高。工博会大奖发布会上,这个数据尤为亮眼。疫情之下的首场国家级工业会展,企业展示创新技术、“秀肌肉”的热情空前高涨,中国制造的创新活力不断升温。

经过层层筛选,10项工博会大奖(CIIF)出炉,包括1项CIIF特别大奖和9项CIIF大奖。“全球首创”“全球第一”等关键词频频出现,它们代表着“中国制造”最顶尖的高度。

“上天入海”彰显中国制造底气

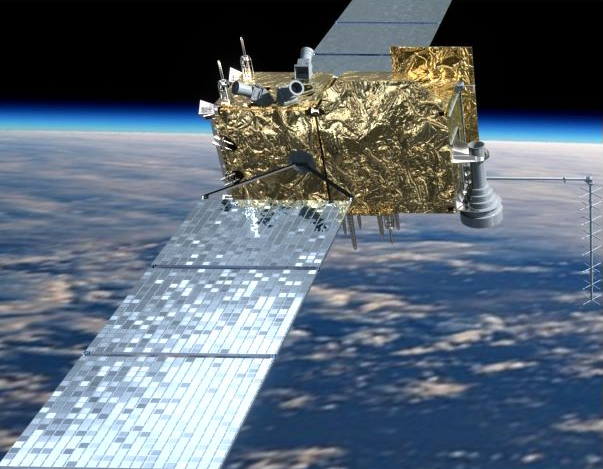

有谁能想到,一支在宇宙中展现中国科技力量的团队,最初的规模还不足百人。“北斗三号首发星的研发队伍只有81个人,平均年龄31岁,我们用3年零3个月的时间,干了美国GPS二十年干的事。”回忆起研发历程,中科院微小卫星创新研究院副院长林宝军颇为感慨。

今年工博会的特别大奖,就由中科院微小卫星创新研究所的“北斗三号中科院导航卫星”夺得。该产品是北斗卫星导航系统核心星座的重要组成部分。攻克了50余项关键技术,解决了导航卫星星间高精度测量与通信、导航信号高连续高可用等技术难题,并摆脱了卫星关键器部件依赖进口的局面,让国之重器,不再受制于人。“像一些企业由于缺失核心技术导致的危机,在我们北斗卫星上不会出现的。”林宝军坦言,“坚持创新,让我们的北斗真正成为了中国的北斗,乃至世界的北斗。”

作为国之重器,北斗三号关乎国家安全,更关乎民生。事实上,北斗与我们老百姓息息相关,“国内80%的智能手机都有北斗”。林宝军举了个生动的例子,“在西北,农民种土豆的犁走不直,经常会有土豆漏出来,这样就会出现青土豆,卖不出价钱,但他们在犁上装了一个3万元的北斗接收机产品,实现精确定位,一年农民能增收70多万元。”

展示中国制造创新实力的舞台,不仅在天上,还在万米深海。

海斗一号,这一中国首台作业型万米级全海深水下机器人,是本次工博会大奖得主之一。“随着科技的进步,我们对海洋有了很高的认知,但事实上到目前为止,我们只抵达过约5%的海洋底部,海底深渊对我们来说还存在巨大未知。”海斗一号总设计师、中国科学院沈阳自动化研究所研究员唐元贵说,“我们的水下机器人成功实现万米深渊海底探测与作业,创造了中国下潜深度纪录,并具有完全自主知识产权,填补了我国万米级作业型无人潜水器的空白。”

高精尖技术就在身边

机械臂飞速运转、大型自动化装配设备在现场排列,气势非凡,这是观众对于工博会的普遍印象。但事实上,随着技术的演变,你会发现,这些高精尖技术不再那么高高在上、遥不可及,正越来越关注“人”、越来越贴近“人”。

“未来的工业机器人是朝着数字化、协作化发展的,因为人的灵活性是最高的,我们要实现人机共融。”上海节卡机器人公司副总裁常莉说。走进杰卡机器人的展台,轻巧机械手的旁边,没有隔离栏,没有“禁止靠近”的警示标,甚至在它作业时,还可以“摸一摸”,显得尤为亲切。“未来的机器人,不再只有专业的人可以操控,人人都能参与进来,甚至包括小朋友。”常莉告诉记者,“我们的写作机器人采用图形化的编程语言,操作起来十分简单,接受培训后,只要3小时就能把机器人投入到产线中去。”

事实上,除了工业机器人,一些中国制造的“高精尖”技术正渗入到老百姓生活的方方面面。

强烈的阳光下,手机屏幕看不清怎么办?本次工博会大奖的另一得主——上海三爱富新材料公司开发的“新型显示用含氟高分子材料”便解决了这一难题,用该材料制造出的光学薄膜可以进行光学补偿,极大地改善了电子终端的显示效果。

“其实之前也有其他公司做光学补偿膜,但效果不好且良品率低。”上海三爱富总经理吴君毅说,“我们在全球首次且唯一实现了三氟苯乙烯单体和聚三氟苯乙烯的商业化生产和应用。现在这个材料只有我们能生产,从实验室走向产业化,我们整整花了7年。”

5G迎来商业化应用落地

“新基建”政策下,2020年成为5G加速发展的一年。赋能千行百业是5G的使命,那么,在工业制造领域,何时能实现5G商业化应用落地?从本届工博会大奖获得者中可以找到答案。

“去年我们的5G无人重卡亮相工博会时,还只是示范运营阶段,卡车里实际运的是沙子。今年,我们投入了准商业化运营,里面运的是实实在在的货物。”上汽集团副总工程师兼商用车技术中心主任郝景贤说。

自动规划路径、通过自动驾驶将集装箱精确运输到指定地点,今年7月以来,上汽的5G智能重卡来来回回往返于洋山港-东海大桥-临港物流园区。

得益于5G技术的应用,今年这些重卡变得更“聪明”了。“在东海大桥上,我们智能重卡实现了5车队列行驶,并且车速达到60-80公里/小时,队列行驶间距缩小到17米,这可以使东海大桥的车辆通行率提高50%。十余米长的重卡在狭窄库位中整体入库成功率高达100%,倒车平均用时70秒,比熟练驾驶员的效率都高。”郝景贤说。

如果说安全是示范运行的主题,那高效则是准商业化运营的主题。根据规划,这些智能重卡要在年内完成2万个标准集装箱运输任务。准商业化运营意味着智能重卡不只是一个简单的DEMO。通过今年这2万箱的运输,上汽要与港口、物流园区全面打通技术流,信息流和业务流。

据透露,明年上汽将进一步扩大5G智能重卡的商业化运营规模。到2023年,将有上百辆5G智能重卡驾驶车队在洋山港-东海大桥-临港物流园区实现作业。

第22届中国国际工业博览会CIIF大奖获奖名单