新闻

-

品质承诺宣誓:流浪泡泡全体员工与加盟商共誓“只做...

2025年8月21日,在武汉汉口喜来登大酒店举行的发布会上,,来自全国的加盟商代表与企业员工共同进行了“品质承诺宣誓”,齐声承诺“肥牛只做原切”,以此表达对品质的长期坚守。 宣誓仪式不仅是形式上的动作,更...

财经

-

上海蓝波湾陶瓷艺术中心开馆暨 景德镇著名国瓷艺术...

2021年5月1日下午3:00,由上海振兴江西促进会、上海蓝波湾陶瓷艺术中心、广东省当代陶瓷美术馆主办的“养真——景德镇著名国瓷艺术家瓷艺精品(上海)邀请展”在上海蓝波湾陶瓷艺术中心隆重开幕,展览将持续至5月15日...

民生

-

上海顾村大居建设基本恢复节奏,年内还有40余幅保...

上海百余项重大工程陆续复工,民生工程进展如何?4月9日,记者走访宝山区顾村大居拓展区新顾城BSPO-0104单元0401-04地块看到,两百余名建筑工人正在作业,施工现场基本恢复正常建设节奏。15栋15层高层住宅已出现...

走遍浦东,他们请来了30年前为浦东开发开放捐款的老人……

发布时间:2020/05/25 新闻 浏览:636

“宁要浦西一张床,不要浦东一间房”,这是上海都市频道周播综艺《最爱浦东》节目制片人李韵华对浦东的最初印象,也代表了大多上海人对30年前浦东的印象。今年恰逢上海浦东开发开放30周年,自4月起,《最爱浦东》相继与观众见面,节目以浦东的高度、传承、温度、坚守、速度、智慧、足迹、未来八个主题为重点,为观众解读30年来浦东发展的点滴故事。

李韵华从小长在浦西,工作之前对浦东几乎没特别的印象。“小时候去过一次川沙,一个远亲在浦东种地,剩下的印象就是浦东人讲话我听不懂。”2002年,她参加工作,跟随戏曲频道搬到浦东东方路2000号,这是她第一次看到并经过南浦大桥。“今年春节,我又看了一部纪录片《浦东传奇》,第一个念头就是想在浦东买房子。因为看到了浦东现在和以后便捷、高科技、良好的发展趋势。”

《最爱浦东》开始策划时,正值今年春节,因为疫情,主创团队的春节假期都延长了。“经过重重筛选和讨论,最后节目重心落在以往30年里,为浦东做过点点滴滴贡献的各行各业的人。通过综艺节目的包装手法,讲述这些人和浦东开发开放的故事。”李韵华说。

浦东30年,经济增长了160倍。从全国第一个保税区、第一个综合配套改革试点到第一个自由贸易试验区,浦东在全国创造了50多个“第一”,而这些大成就是无数个小贡献汇成的。在浦东开发陈列馆内,有这样一本特殊的“学习簿”,里面记录着1990年浦东开发开放后,为浦东捐款的百姓名单。节目组辗转联系,请来了当年在天津工作的茅福潮,他就是曾为浦东捐款的其中一员。

茅福潮当年通过报纸看到了募捐消息,到邮局给浦东开发办公室汇了款,并附带了一封信,没想到后来还收到了回信。在节目组的安排下,如今已是老先生的茅福潮与这封回信的主人见了面,两位老人进行了跨越30年的握手。“原本节目想让当年为浦东开发开放自发募捐过的老百姓们再聚首一次,但因时隔三十年,走遍浦东,最后只找到了茅先生这一位捐款人。”李韵华说,这也是令节目组感到遗憾的地方。

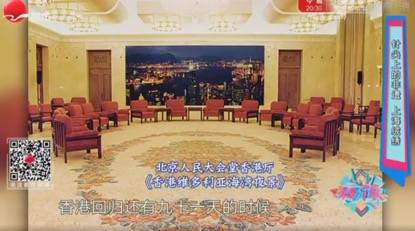

《最爱浦东》的第三期节目讲的是上海绒绣。2011年5月23日,“上海绒绣”入选第三批国家级非物质文化遗产名录。如今在人民大会堂的36个展厅中,有11个都挂有上海绒绣,大多数作品出自上海红星绒绣厂。海派绒绣代表传承人包炎辉曾是红星绒绣厂厂长,他在节目中谈到,当年厂内几乎人人会绣,赶工的时候,需要全厂上下一起助力,方能完成作品。为了将绒绣更好地传承下去,也需要推陈出新,包炎辉的儿子包粒就将绒绣融入日常生活用品之中,让更多的年轻人也能接触绒绣,喜爱绒绣。

悬挂在人民大会堂香港厅的上海绒绣作品《香港维多利亚海湾夜景》

在浦东,代代相传的故事还有很多。三代传承的浦江两岸“摆渡人”,几十年来风雨无阻,为两岸生产生活提供便利;代代相传的龙潭酒酿,坚持用手作保持经典风味。

目前《最爱浦东》八集节目已播出完结。李韵华说,节目在立足于“浦东三十年,筑梦新时代”这一核心主旨之上,重点挖掘在30年里为浦东做过贡献的普通人的故事。“在最后两集里,我们既展现浦东已有的人文景点,也呈现未来将在浦东落成开放的场馆。相信上一代浦东人身上体现出来的浦东精神,也将激励年轻一代更加努力向上。”